Antonio Díaz Cazalla: «Mirando el horizonte». El óleo recrea una atmósfera de tranquilidad culminante y el sosiego de una persona que mira el horizonte, como una invitación a contemplar y trascender.

1. La posible «gradación» de la intimidad

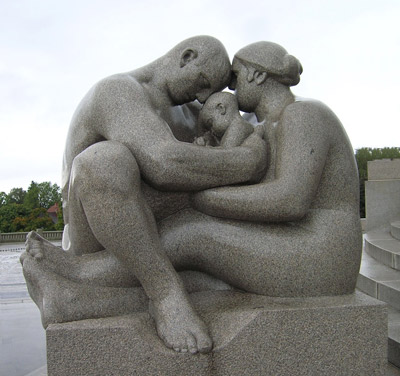

1. Mientras la intimidad se va constituyendo con el logro de aquellas actitudes vitales que son radicales en la otreidad social –como el amor, la esperanza, la justicia, la vergüenza, el agradecimiento, etc.– comparece también la necesidad humana de colmar una tensión de otreidad suprasocial, hacia el absoluto otro. Porque el prójimo es un absoluto, pero no “el absoluto” divino por excelencia. Precisamente el logro de la más alta cumbre de la intimidad acontece, según el neoplatónico Dionisio Areopagita, purificando la mente de todas las formas creadas, no sólo por exclusión de errores e imaginaciones, sino por remoción de formas espirituales[1]. Porque a las cosas divinas se sube por tres grados: “el primero es abandonando el sentido; el segundo, abandonando las imágenes; y el tercero, abandonando la razón natural”[2].

Para aclarar el concepto de intimidad –en esa línea de otreidad suprasocial– es interesante recoger las indicaciones y sugerencias psicológicas transmitidas por la tradición mística occidental. Son pautas que exigen ser sistematizadas. Aunque no es posible hacer aquí un elenco de tales testimonios[3], baste citar uno de los más vibrantes, el de Las Moradas de Santa Teresa de Jesús: “Considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos […]. Pues consideremos que este castillo tiene –como he dicho– muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma […]. Pues tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo, hemos de ver cómo podremos entrar en él. Parece que digo algún disparate; porque si este castillo es el ánima, claro está que no hay para qué entrar, pues se es él mismo; como parecería desatino decir a uno que entrase en una pieza estando ya dentro. Mas habéis de entender que va mucho de estar a estar; que hay muchas almas que se están en la ronda del castillo –que es adonde están los que le guardan– y que no se les da nada de entrar dentro ni saben qué hay en aquel tan precioso lugar ni quién está dentro ni aun qué piezas tiene”[4]. Vertido en un esquema teórico lo expresado en estas líneas de las Moradas, se concluye en síntesis que los elementos psicológicos con que se configura el «alma» están jerarquizados –hay distintos niveles– y orientados a un centro. Continuar leyendo

Este es un blog del

Este es un blog del  Historia y metahistoria

Historia y metahistoria Persona y sexualidad

Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia

Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad

Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico

Hombre e historia en Vico Derecho a nacer

Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi

Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant

Derecho e historia en Kant