«La envidia es serpiente que al que la abriga le muerde». Este clásico refrán expone que el sentimiento de la envidia perjudica más al envidioso que al envidiado. Cuenta una antigua fábula que yaciendo la serpiente en el suelo muerta de frío, un hombre la recogió y la abrigó en su pecho; y al sentirse viva se volvió contra él y le mordió.

El fascinador o envidioso

Los etnólogos modernos explican que en todas las sociedades, tanto salvajes como civilizadas, existe la creencia inconsciente en una fuerza dispersa que, concentrada en algunos hombres, se emite por los ojos y perjudica a otras personas en su salud o en sus propiedades, impidiendo su felicidad en esta vida[1]. Estos hombres son los «fascinadores», pues emiten una fuerza que tendría la propiedad de aojar, dañar o consumir las cosas sobre las cuales se fijan.

Para ciertas sociedades primitivas, la pupila de este «fascinador» descarga sobre lo que mira una sustancia invisible, semejante al veneno de la serpiente. Se cuenta que un tal Eutélidas –un personaje del mundo antiguo– tenía tanto poder negativo en sus pupilas que podía dañarse a sí mismo con sólo mirarse al espejo. Ese poder fué llamado por los latinos fascinum (de ahí nuestra palabra fascinación), que en castellano también se llama aojo o mal de ojo. Cuando el «aojador» encuentra una cosa viva y hermosa, buena, elevada, lanza contra ella la luz envenenada de sus pupilas y la hace languidecer paulatinamente, o incluso la mata. Al hombre sobre el que ha recaído el mal de ojo no podrá ya salirle bien ninguna tarea, ningún proyecto: lo que emprenda o realice le saltará en mil pedazos; hasta el futuro que estima queda amenazado.

El aojo, como proceso que viene de la mirada, sólo puede entenderse razonablemente como la fuerza intencional que tienen muchas pasiones que afloran por los ojos, los cuales se enrojecen o se dilatan cuando descansan en la persona que es objeto de tales pasiones.

Hasta el siglo XVIII, en Europa se consideró probada la existencia del aojo; mas para unos era una existencia ilusoria o sobrenatural; para otros, tenía existencia natural.

Así, para el teólogo Leonardo Vairo y los físicos médicos Cristóbal de Vega y Francisco de Valles, el aojo no sería cosa natural sino mera fábula y entrentemiento de viejas o gran superstición. El aojo que sólo puede haber, y el que hubo antiguamente, sería por pacto del demonio. Pues así como Dios no dio al hombre armas para hacer mal, tampoco le dio ponzoña: por lo que no le puede ser natural que tenga veneno para hacer daño a través de los ojos. El propio San Basilio, en la Homilía que hizo sobre la envidia, refuta a los que dicen que con la envidia se aoja.

Ahora bien, considerado el aojo como un proceso natural, que no acontece de manera artificiosa o por medio de una técnica, Aristóteles lo admitió en sus Problemas. También Santo Tomás indicó que el aojo es cosa natural; por ejemplo, lo dice en la Suma Teológica I, q. 117; lo repite en Contra Gentiles, libro III; y en el Comentario a la Carta de San Pablo a los Gálatas, III, cap. 3. El Tostado subraya que el aojo es natural, en su Paradoja cuarta. De ahí que Nierenberg, siguiendo esta última opinión, afirme que “el aojo de los niños no es obra de la imaginación, sino de pestilentes cualidades que brotan por los ojos e inficionan al aire y hacen mayor presa en lo más tierno. Por todo el cuerpo salen algunos vapores, y como los ojos sean más delicados y más porosos que otras partes y estén puestos en parte superior, a donde muchas veces los afectos arrojan y recogen los espíritus y humores, lanza el alma por aquellas troneras más ciertos y armados tiros” (Juan Eusebio Nierenberg, Curiosa y oculta filosofía, Segunda parte, Madrid 1649, p. 74) Añade Nierenberg que “Sebastián de Covarrubias escribe que en España hay linajes de gentes en algunos lugares, que están infamados de hacer mal, poniendo los ojos en alguna cosa. Conforma esto con lo que Apolónides aseveró, y de él lo tomó Solino, que había unas mujeres en Tartaria que mataban con la vista, en mirando a alguna cosa airadas; las cuales (dice) tenían dos niñas en cada ojo. […] También Isigono y Ninsiodoro, de quien lo trasladó Plinio, escribieron que había en África unas familias que con su aojo secaban los árboles y mataban los niños. Tales hombres había entre los Triballos e Iliritos que ahora llamamos Esclavones, que con la vista aojaban y mataban a quien por competente espacio de tiempo miraban con enojo. Filareo hizo mención de semejantes hombres, que vivían en el Ponto. […] En Rodas tenían los Teschinos lo mismo: cada día se oyen ejemplos de niños enfermos de aojo; y no ha muchos años que sucedió con la vista de un hombre, caer muerto un hermoso caballo. El Doctor Juan Alonso en su décimo Privilegio dice: Yo puedo jurar con verdad, que vi mirando cierta persona a una hermosa y tierna niña, desde tan cerca que le pudieron tocar sus malos vapores, se le hizo tres pedazos una pieza de azabache que traía la niña al cuello, no quedando la niña libre (Ib., p. 209).

No es preciso insistir más sobre este asunto. Y desde luego, el único aojo posible para el hombre es el que sale de la envidia, bajo una fuerza intencional negativa que abarca el ser del otro. No hay rayos físicos que desde los ojos incidan en las personas.

La mirada fascinante o envidiosa

¿Qué es la fascinación? Es simplemente la acción de «aojar», de emitir un mal a través de los ojos. Ahora bien, ¿hay gentes que emiten maldad a través de sus ojos? ¿Hay personas que con su mirada maléfica influyen negativamente en el mismo acto humano? Este es en síntesis el problema de la «fascinación», en el que resalta, de un lado, el «aojador» o agente fascinador y, de otro lado, el que provoca la fascinación.

El mal surgido del fascinador es provocado o inducido por las «cualidades físicas» de otros hombres, estimadas como perniciosas. Pero ¿qué cualidades son estimadas como «perniciosas» y provocadoras de la reacción maléfica de la «fascinación»? ¿Las buenas o las malas? Aunque parezca mentira, son las buenas.

Esta afirmación me da pie para pasar del fascinador al agraciado provocador.

*

El provocador de la fascinación o envidia

Según los etnólogos, los «fascinadores» suelen tener aspectos contrahechos, por ejemplo, los feos, los jorobados o los bizcos o, en general, los que muestran una fealdad física, especialmente la apariencia facial, la que se ve o que entra por los ojos.

Pero, de otro lado, lo pernicioso y provocador es la inteligencia, la belleza, las cualidades, el bienestar que se ve, por ejemplo, en un hombre. A esta persona inteligente, capacitada o llena de cualidades físicas o económicas vamos a llamar, con un término sintético, agraciado. A su vez, ese agraciado provocador o inductor, por su índole presuntamente perniciosa, atrae el «mal de ojo» del «fascinador». Digamos que el fascinador tiene enojo y mala voluntad contra el agraciado: le tiene ojeriza –una palabra derivada de ojo–.

Esta fuerza negativa que, en el mal de ojo, emiten las pupilas fue explicada, a su modo, por los filósofos griegos. Por ejemplo, los atomistas antiguos, inspirados en Demócrito, afirmaban que de los objetos que nos rodean se desprenden unas imágenes (eidóla) que, a través del aire, penetran en nuestra alma por las pupilas y provocan el conocimiento. Estas imágenes vuelven a salir, como átomos impalpables, cargadas de los sentimientos de maldad que se agitan en el interior del «fascinador» y se fijan activamente, con una propiedad ígnea destructora, en personas o animales, fascinándolos, llenándolos de negatividad. En esto consiste la «fascinación».

Salta a la vista que el fascinador está atormentado en su interior por un sentimiento negativo, en una palabra, por la pasión de la envidia, la cual no es otra cosa que la tristeza o el pesar del bien y de la felicidad del agraciado. Envidia, etimológicamente, viene del verbo latino videre que indica la acción de ver por los ojos, y de la partícula in; de modo que invidere significa mirar con malos ojos, proyectar sobre el otro el mal de ojo. En nuestro caso, envidioso es fascinador del agraciado.

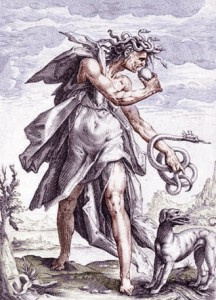

El mundo antiguo conocía muchos caracteres de la envidia como pasión íntima. Entre los griegos es representada como una mujer con la cabeza erizada de serpientes y la mirada torcida y sombría. Su extraña mirada, junto con su tinte cetrino, tienen una explicación fisiológica normal, pues en el acto de envidiar sufre el hombre una acción cardiovascular constrictiva, la cual produce lesiones viscerales microscópicas, dificulta la irrigación sanguínea y la asimilación normal. La cabeza coronada de serpientes era símbolo de sus perversas ideas; en cada mano llevaba un reptil: uno que inoculaba el veneno a la gente; otro que se mordía la cola, simbolizando con ello el daño que el envidioso se hace a sí mismo.

*

La envidia del fascinador

Hay al menos seis notas características del «envidioso», según indica Santo Tomás de Aquino (STh, II-II, q. 36).

Primero, la envidia es una tristeza del bien ajeno, en cuanto es detectado y estimado como un mal propio, un mal que hace menguar la propia excelencia. Por lo tanto, el objeto de esa tristeza es, en realidad, un mal propio: porque el bien ajeno no puede ser en sí mismo objeto de tal tristeza, a no ser que sea estimado y detectado como un mal propio. En cuanto tristeza, la envidia no se refiere al bien ajeno si este no es estimado como un mal propio. Quede, pues, claro que el objeto de la tristeza es el mal de uno mismo, cuando lo que es un bien ajeno se toma como mal propio. Pero hay más: puede haber tristeza del bien ajeno, cuando se estima el bien de otro como mal propio, en cuanto rebaja la propia excelencia, y es de este modo como la envidia se entristece del bien ajeno: en realidad los hombres envidian aquellos bienes que son portadores de reputación y prestigio, en los que desean ser honrados por sus semejantes. Por eso acertaba Unamuno a decir que «la envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual» (Del sentimiento trágico de la vida, III). Pero no hay envidia cuando uno se entristece del bien de alguno, en cuanto por esto le amenaza peligro de algún daño, como cuando el hombre se entristece de la elevación de su enemigo, temiendo que le puede perjudicar; y tal tristeza no es envidia, sino temor, según dice Aristóteles (Rhet. II, c. 9). Como se puede apreciar, al «envidioso» le produce pesar o descontento el bienestar y la fortuna de los demás: por ejemplo, él ve los bienes del agraciado, pero no las dificultades inherentes a su conducta, ni las privaciones y desventajas que el agraciado ha tenido que superar para conseguirlos. Y debe subrayarse que la envidia es propiamente la tristeza que uno siente de los bienes de otro, en cuanto ese otro los posee y le aventaja en ellos. Pero no es envidia dolerse del bien de otro, en cuanto de él se teme algún daño real que puede sobrevenir, ya para sí, ya también para otros hombres buenos. Tampoco es envidia el contristarse uno del bien de otro, no porque él posea el bien, sino porque nos falta a nosotros ese bien. Y tampoco hay envidia cuando uno se entristece del bien temporal de otro, en cuanto aquel a quien le sobreviene este bien es claramente indigno de él. En síntesis: el envidioso se duele de aquello que debería causarle regocijo, es decir, el bien poseído por el prójimo. Si bien se mira, el objeto del amor y de la envidia es el bien del prójimo, pero según movimientos contrarios, porque el amor se regocija del bien del prójimo, y la envidia se entristece de él. A su vez, el amor se entristece del mal del prójimo, mientras que la envidia se entristece del bien de este; por cuya razón los envidiosos no aman, ni siquiera se aman entre sí.

Segundo, el envidioso es una persona próxima al agraciado: próxima en espacio y en fortuna. Yo no puedo envidiar a un Rockefeller, pero sí a don Próspero, el charcutero de mi barrio, que se está forrando de dinero. Y si a don Próspero se le rompiere una pierna, me consolaré pensando que ahora podría yo andar mejor por la vida. La gran desigualdad provoca admiración, mientras que la desigualdad mínima provoca envidia y ojeriza. Y es que nadie intenta lograr las cosas que le son casi imposibles de conseguir; «por lo cual, aunque alguien le exceda en ellas, no le envidia, pero, si le falta poco, parece que puede conseguirlas, y en este caso las intenta; por lo que, si ve frustrado su intento por causa del exceso de la gloria de otro, se entristece» (STh, II-II, q. 36, a.1 ad3). El estudiante que se dirige a pie desde el barrio de San Juan de Pamplona al edificio central dela Universidad de Navarra, odia solo un poquito al que va montado en un lujoso Seat; pero el dueño del Seat se muere de envidia cuando es adelantado por un deslumbrante Mercedes. A veces lo envidiado es igual o parecido a lo que el envidioso tiene; pero la imaginación inconsciente lo deforma y lo agranda. Por eso dice el refrán que el envidioso hace de los mosquitos elefantes. Por tanto, como la envidia es fundamentalmente del prestigio y excelencia de otro, porque rebaja la excelencia que uno apetece, se sigue que se envidia solamente a quienes uno quiere igualarse o exceder en esa eminencia, mas esto no tiene lugar respecto a los que se hallan muy distantes de él; pues nadie, a no ser un insensato, se obstina en igualarse o aventajar en gloria a los que son muy superiores a él, como el soldado al general. “Por lo tanto el hombre no envidia a los que están muy distantes de él en lugar, tiempo o estado; sino a los que le están próximos, a quienes procura igualarse o exceder, porque el ser aquellos superiores en gloria sucede contra nuestra voluntad, y de aquí se origina la tristeza” (STh, II-II, q. 36).

Tercero, lo que al envidioso le molesta no es tanto los valores materiales del agraciado, cuanto la persona misma poseedora de esos valores. Aunque siente el bien del otro como mal propio, dirige un odio mucho más profundo a la persona que tiene el bien: su mal propiamente dicho es aquella persona colmada de tantos bienes. Y por eso dirige contra el otro una parte de su carga agresiva, queriendo anularlo: no pretende obtener sus bienes, sino destruirlos y, a ser posible, destruirlo a él también. Su envidia es sádica; viene a decir: si yo no puedo tener eso, haré que no lo tengas tú. El envidioso no puede soportar ni el éxito, ni el vigor, ni la belleza que pueden adornar a los demás.

Cuarto, cuanto más favores, atenciones o regalos haga el agraciado al envidioso, más fuerte será en éste el deseo de eliminar a aquél, pues la dádiva le recordará siempre que él está en un grado inferior o de carencia. Y aun cuando se lograra una perfecta justicia igualitaria, siempre quedaría la desigualdad de inteligencia y de carácter, la cual sería motivo de envidia. Con razón exclamaba don Quijote: «Oh, envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué deleite consigo; el de la envidia no trae sino rencores y rabias» (Don Quijote, Segunda Parte, cap. 8).

Quinto, como la mayoría de las veces el envidioso no puede destruir al otro y, además, no soporta la idea de que le sobrevivan las personas afortunadas, dirige contra sí mismo la otra parte de ese odio agresivo: no sólo quiere destruir al otro, sino destruirse a sí mismo; es autodestructivo, autodevorador, siendo su lema: prefiero morirme antes que verte feliz. El envidioso es también masoquista. De ahí que digamos: “Ése se muere de envidia”.

Sexto, el fascinador nunca descansa: ni siquiera la expropiación forzosa de la fortuna del otro, en sentido igualitario, logra apagar su envidia. Por eso, si la envidia fuese fiebre, todo el mundo habría muerto —dice el refrán—. O de una manera más suave, en otro refrán: «Si la envidia fuera tiña, ¡cuántos tiñosos habría!».

*

Profilaxis de la fascinación: justicia e igualdad

Los etnólogos indican que en todas las sociedades existe un medio profiláctico para neutralizar la influencia de la mirada dañina: la uniformación igualitaria acaba absorbiendo la forma vertical de la justicia distributiva y la forma horizontal de la justicia conmutativa. La primera exige de los dirigentes una acción política contundente sobre el tejido comunitario diversificado; la segunda actúa a través de la acción directa de unos miembros sobre otros dentro del tejido comunitario mismo.

*

a) La justicia distributiva

El que se mueve por impulsos igualitarios, al aplicar la justicia distributiva, vertical, puede acabar creyendo que coloca a los individuos en una sociedad en que todos por igual están seguros, sin necesidad de que se preocupen por su existencia o su posición social. Elimina la hostilidad que siente el «fascinador» o envidioso haciendo que nadie sobresalga, nadie se diferencie, nadie tenga fortuna especial. La fuerza de la igualdad hace que los hombres se comporten como pacíficos y alegres corderos. Cree que si desaparece la hostilidad, con ella se eliminan los efectos negativos de la fascinación. Muchos sociólogos siguen hoy ofreciendo modelos teóricos de una sociedad de seres absolutamente iguales.

Esta curiosa manera de entender la justicia distributiva olvida que la envidia del fascinador transforma incluso la propia capacidad perceptiva y estimativa, de modo que el sujeto seguirá viendo elefantes (o sea, desiguales) allí donde sólo hay mosquitos (o sea, iguales). La fascinación no tiene su fuente en el exterior, sino en el interior del mismo individuo, en su pasión, en su envidia interna.

Pero una sociedad de iguales no es una comunidad humana, sino un rebaño. Vivir humanamente es innovar, crear, que es, por ejemplo, lo propio del emprendedor: la misma innovación que el emprendedor establece es «desigual» respecto de lo innovado. Cuando un emprendedor introduce una innovación en una comunidad, para mejorar su eficiencia, su rendimiento o su economía, surgen necesariamente desigualdades.

Y aquí se presenta un círculo infernal, la «fascinación de la igualdad», que funciona como una «ley desestructurante de la comunidad». Si la innovación cumple lo que promete producirá, por ejemplo, una cosecha excepcional. Pero este efecto extraordinario desencadena la envidia del fascinador. Y la superación del «maleficio» se logra mediante la destrucción de la cosa afortunada que lo provoca, o sea, de la innovación y del innovador; así se produce la igualación. La innovación no ha servido para nada. Por eso, el fascinador, con su tendencia igualitaria, ataca el fundamento mismo de la comunidad, que es la diversidad ordenada. El fascinador puede promover una revolución incendiaria, pero nunca una comunidad con emprendedores estables e innovadores a la vez.

*

b) La justicia conmutativa

Por lo que a la justicia conmutativa se refiere, en aquellas comunidades donde la eficiencia, la pulcritud o la riqueza parece desencadenar la maléfica fascinación, los hombres se muestran ante los demás con signos de pobreza y de suciedad. Aparecer de modo miserable sería una medida profiláctica para evitar el maleficio, la fascinación.

Los romanos eludían ese maleficio escupiendo sobre el adulador que se excedía en la alabanza, pues creían que el elogio exagerado podía ser un factor que provocara la fascinación, la envidia. Hay sujetos que preferirían ser tachados de «ladrones» o «malvados», con objeto de repeler el posible maleficio, la fascinación o envidia emitida por los menos afortunados. Se trataría entonces de expeler la envidia originada por un posible éxito.

De esta manera, los tarados —más de espíritu que de cuerpo—, que serían los agentes emisores de la fascinación, del mal de ojo, quedan tranquilizados, al ser igualados o compensados en un mal. El mal no es aquí compensado con el bien, sino con otro mal igual al del tarado.

Me contaba -quizás en broma- un empresario que todos los días, para impedir que trasluciese ante los demás la buena fortuna que lo acompañaba, cosa que le acarrearía indefectiblemente el ser tachado de manilargo por sus obreros, se calzaba al ir a la fábrica unos zapatos que eran un par de números más pequeños que los requeridos por sus pies. Esto le hacía sufrir mucho en sus idas y venidas; aparecía ante los obreros y empleados con una impresionante faz desencajada y dolorida. La pregunta que inmediatamente le lanzaban era la siguiente: ¿Van mal las cosas, don José? Y don José, con rostro afligido, podía responder de manera convincente: mal, tan mal como un dolor de pies. Y es que don José creía que sólo podía mantener su empresa próspera y con crecientes puestos de trabajo si se evadía del mal de ojo de los subordinados, mostrándoles un lado feo de su existencia [2].

*

6. Una parábola filosófica: la justicia facial

En su libro sobre la envidia recuerda Schoeck que la justicia distributiva y la justicia conmutativa podrían ser interpretadas desde la idea de una «justicia facial», expresión que se le ocurrió al escritor inglés Leslie Poley Hartley, quien en 1960 publicó una novela utópica que lleva por título Facial Justice, «Justicia Facial».

El libro de Hartley sale al paso de las distintas disposiciones niveladoras que, en materia de educación, legislación, etc., son justificadas por algunos sectores sociales bajo el ropaje de la «igualdad».

La Facial Justice es también un remedo fonético de la llamada «justicia social». Y se aplica drásticamente en un hipotético país que acaba de salir de los horrores de una supuesta Guerra Mundial devastadora. El dirigente máximo —en nuestro caso una persona invisible, que deja oir sus órdenes por todas partes a través de altavoces— está movido por un impulso igualitarista y pretende establecer la sociedad de la igualdad absoluta. Los ciudadanos son tratados como torpes criaturas; el dirigente desea que todos queden nivelados, igualados, único modo de que desaparezca la envidia y el aojo. Todos llaman al omnipresente e invisible dirigente con el apelativo de «darling dictator» (dictador amado). Pero la igualdad que se propone establecer no se mide por arriba, sino por abajo. Por eso, allí era erróneo y peligroso decir que ninguno de los ciudadanos es mejor que otro. No existe lo bueno; luego todos son malos y han de ser tratados como criminales. Lo correcto entonces es decir que ninguno de los ciudadanos es peor que otro. Todos han de ir vestidos correspondiendo a su situación de maldad, o sea, con bastas ropas de arpillera.

En esta sociedad ya se han conseguido muchos aspectos y niveles de justicia social, distributiva y conmutativa. Pero, a juicio del dirigente máximo, uno de los elementos que todavía sigue perturbando la sociedad y causa hostilidades es la presencia de mujeres bonitas. Por eso, en ese país, a ninguna mujer le estará permitido tener un rostro tan bello que pudiera suscitar la ojeriza de las demás. El «darling dictator» no persigue al envidioso, sino al que por sus buenas y hermosas disposiciones provoca la envidia de los demás. El verdadero criminal no es el envidioso, sino el envidiado, el cual debe esconder su rostro de vergüenza: los controles sociales recaerán entonces sobre las cualidades sobresalientes.

Hartley –comenta Schoeck– indica que había tres tipos de mujeres, según el valor estético de su rostro:

• las alfa, que eran las hermosas;

• las beta, que eran las regulares;

• y las gamma, que eran las feas.

A su vez, dentro de cada plano había sus más y sus menos; por ejemplo, en el plano gammaexistía la «gamma plus» o tolerablemente fea y la «gamma minus» o rematadamente fea.

Pues bien, la mujer que poseía un rostro alfa plus(la despampanantemente bonita) tenía la obligación de transformárselo, mediante la cirugía estética, en un rostro beta artificial. Para eso existía un “Centro de Igualamiento Facial”. Y lo mismo debía hacer la que poseía un rostro gamma minus (la espantosamente fea).

A pesar de esta nivelación sistemática, aparecían problemas insolubles, pues había un cierto esnobismo entre las mujeres que tenían de nacimiento un rostro beta natural y se consideraban mejor que las beta artificiales.

En la novela hay una heroína,Jael, que posee un rostro alfa minus, diríamos una simple cara bonita. Jael se siente asaeteada por las miradas envidiosas de sus congéneres, aunque se resiste a aceptar la norma de igualdad. Varias veces los jefes inferiores recibieron denuncias de mujeres contra Jael. Una de estas denuncias decía así: «Una mujer se ha quejado de que durante varias noches no ha podido conciliar el sueño, porque no podía apartar de su pensamiento las largas pestañas de Jael».

Jael, para disimular su modesta belleza y evadirse de una posible operación quirúrgica de afeamiento, se hizo una cicatriz en la cara. No le cabía en la cabeza que las personas de mejor presencia y de mayores habilidades tuvieran que renunciar a su individualidad para satisfacer la envidia ajena. Pero eso no fue suficiente.

En un accidente provocado, Jael sufre graves heridas y es llevada rápidamente al hospital, al “Centro de Igualamiento Facial” (Equalization Faces Centre), y mientras está inconsciente los cirujanos reducen su bello rostro a una beta artificial media.Al salir del hospital se ve asaeteada por las felicitaciones de los demás.

Al final, Jael descubre que el «darling dictator» no es un varón, sino una mujer, y además mujer vieja, carcomida por la envidia hacia todo lo que significara belleza, especialmente la femenina.

*

Conclusión: la justicia no es igualitaria

La Justicia igualitaria es la última deformación moral que los dirigentes podrán aplicar a los económicamente agraciados cuando todos los hombres estén nivelados en el aspecto social: entonces sólo subsistirán las diferencias físicas y psíquicas de los ciudadanos; pero éstas seguirán siendo motivo de descontento y malestar, de pena y tristeza para el fascinador. Ahora bien, la justicia distributiva no puede ser igualitaria, mientras sea justicia.

Pero si cada uno de nosotros, individualmente, no logra superar y desarraigar de su interior la vieja pasión de la envidia, será imposible que de la mirada no se desborde el maleficio igualitario hacia los demás y, con ello, será imposible también evitar que los jefes nos apliquen despiadadamente la justicia igualitaria. Hemos de hacer, contra la envidia, una sociedad no de clases, sino de desiguales, que es la única sociedad humana. Pero a eso puede coadyuvar de manera muy principal el reconocimiento del que aporta la lozanía de lo nuevo. Y como la innovación crea la verdadera desigualdad, el auténtico jefe puede muy bien favorecer la creación de una sociedad tan fuerte contra la envidia, que en ella sólo sea marginal esa renegrida vieja, coronada de serpientes, que acarrea indefectiblemente el igualitarismo. Por eso, la justicia consiste en «dar a cada uno lo suyo»: pero lo suyo no es igual a lo mío.

[1] Helmut Schoeck, La envidia y la sociedad, Madrid, 1983. Con numerosos ejemplos y comentarios.

[2] De modo que en aquellas culturas donde las mujeres son consideradas como seres inferiores al varón —por las razones que sean— son tenidas también como fascinadoras, según una escala ascendente que llega a la hechicería o brujería. La verdadera bruja sería, por tanto, mujer. Así lo explica Max Scheler, en su libro sobre El resentimiento en la moral. El resentimiento va acompañado de un sentimiento de impotencia: el resentido quiere una cosa pero no tiene fuerzas para conseguirla. Dice Scheler: «La mujer, más débil y por eso más vengativa, y más vinculada a sus propias e invariables cualidades personales para enfrentrse con sus compañeras en la lucha por los favores del varón, se encuentra generalmente en esta «situación» de quiero y no puedo. No es, pues, nada extraño que las divinidades vengadoras (por ejemplo, la oscura estirpe de serpientes de las Euménides) se haya desarrollado sobre todo bajo la dominación femenina de los matriarcados. También podría aducirse el hecho de que la figura de la «bruja» no tiene un contrapunto masculino».

Este es un blog del

Este es un blog del  Historia y metahistoria

Historia y metahistoria Persona y sexualidad

Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia

Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad

Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico

Hombre e historia en Vico Derecho a nacer

Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi

Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant

Derecho e historia en Kant

Deja una respuesta